|

|

|

| |

Ein Blick zurück …

* Paco Oliver |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

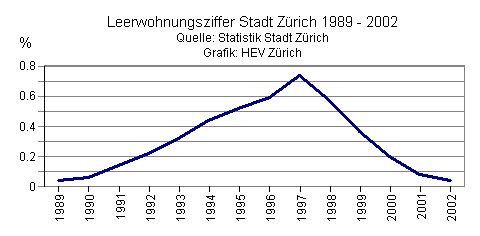

Beschränkt man seinen Blick auf die Berichtsperiode, so stellen

0.04 % den Tiefststand des Leerwohnungsbestandes dar. Dieser stieg kontinuierlich bis 1997, um dann etwas

steiler auf den Anfangsstand zurückzusinken. |

|

| |

|

|

| |

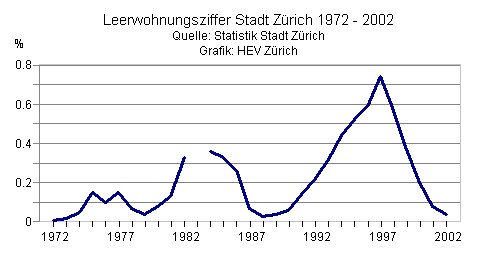

Erfasst man eine etwas längere Zeitspanne, stellt man aber fest,

dass der Leerwohnungsbestand auf eine bewegtere Vergangenheit zurückblicken kann. So lag er 1988 bei 0,03

% und damit noch etwas tiefer als während der Berichtsperiode und auch 1979 mit 0,04 % und

1972 mit nur 0,01 % erlebte Zürich schon angespannte Zeiten. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

(1983 wurde der Leerwohnungsbestand nicht

erfasst.) |

|

| |

|

|

| |

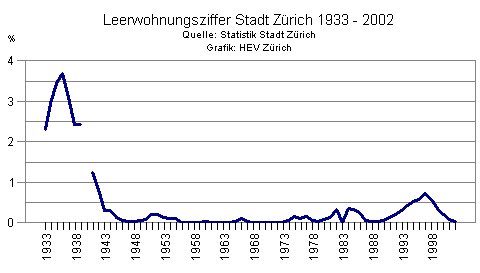

Wendet man den Blick noch etwas weiter zurück, muss man feststellen,

dass auch die alten Zeiten nicht so gut waren, wie man sich vielleicht zu erinnern glaubt oder wie einem von den

Grosseltern erzählt wurde. Nur gerade 1933 bis 1941 – wohl nicht gerade das, was man eine glückliche

Zeit nennen könnte – lag der Leerwohnungsbestand über 1 %, zeitweise sogar massiv

darüber. Seit Kriegsende hat sich der Leerwohnungsbestand in der Stadt Zürich nur gerade von 1995 bis 1998

über 0,5 % bewegt. Offensichtlich stehen Wohnungen nur in wirtschaftlich härteren Zeiten in

grösserer Zahl leer. Beim ersten Anzeichen von wirtschaftlichem Aufschwung werden die Wohnungsreserven dagegen

wieder aufgebraucht. Die Mieter protestieren nicht dann, wenn es ihnen schlecht geht, sondern im Gegenteil, wenn es

ihnen gut genug geht, um sich eine bessere Wohnung zu leisten. Bleiben Wohnungen leer, so ist das ein Indiz für

schwierigere Zeiten, in denen sich die Mieter mit bescheideneren Wohnungen begnügen. Eine Leerwohnungsziffer von

über 1 % oder gar 2 %, wie es Mieterkreise immer wieder fordern, erscheint in diesem

Lichte als vielleicht doch nicht ganz so erstrebenswert. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

(1940 wurde der Leerwohnungsbestand nicht

erfasst.) |

|

| |

|

|

|

… und ein Kommentar

*

Paco Oliver

Wir haben schon so oft berechtigte Zweifel an der

Zuverlässigkeit der veröffentlichten Leerwohnungsziffern und an deren Aussagekraft angemeldet, dass wir sie

an dieser Stelle nicht wiederholen wollen. Dazu nur soviel: 2001 haben in der Stadt Zürich 50 000 Einwohner

gezügelt, also eine Wohnung gefunden. Diese Zahl spricht für sich und für einen recht gut

funktionierenden Wohnungsmarkt. Wir werden auch nicht müde darauf hinzuweisen, dass die Wohnungsknappheit

(Begriffe wie Wohnungsmangel oder gar Wohnungsnot wollen wir gar nicht erst verwenden.) nicht durch die

Hauseigentümer, sondern durch die Hausbewohner – in der Stadt Zürich zu über 90 %

Mieter - verursacht wird. Unsere Überlegungen finden aber kaum Beachtung. Es freut uns umso mehr, für einmal

eine Stimme zitieren zu können, welche gewiss nicht im Verdacht steht, übermässig vermieterfreundlich zu

sein. Im Tagesanzeiger vom 3.8.02 war unter dem Titel «Wir machen die Wohnungsnot» Folgendes zu

lesen:

… 1970 begnügte sich ein Zürcher im Durchschnitt mit 38

Quadratmetern, heute beansprucht er 52.

… In der Dreizimmerwohnung, in der

1970 eine fünfköpfige Familie lebte, wohnt heute eine Person.

Der

eigentliche Grund für die Wohnungsnot sind unsere gewachsenen Ansprüche, die sich in Quadratmetern

niederschlagen.Die Zuwanderung oder das Tief im Wohnungsbau vermögen sie höchstens zu verschärfen.

Würden wir uns heute mit 38 Quadratmetern begnügen, gäbe es keine Wohnungsnot. Nein, man könnte

sogar von einem völlig entspannten Markt sprechen, schliesslich würden auf einen Schlag 5 Millionen

Quadratmeter Wohnfläche frei.

Es gibt zwei Möglichkeiten, um das

Problem zu lösen. Erstens: Man drosselt die Nachfrage, indem man das Angebot verteuert und die Mieten erhöht.

Dazu muss man den Marktkräften nur freien Lauf lassen. Dies wäre zwar äusserst unsozial, weil sich

Familien mit niederem Einkommen in winzigen Wohnungen pferchen müssten. Aber es würde genügend leere

Wohnungen geben.

Zweitens: Das Angebot wird massiv erweitert. Weil die

jährlich 1000 neu erstellten Wohnungen nicht annähernd genügen, wird im grossen Stil gebaut. Es wird

verdichtet, wo es geht, und es werden die letzten Wiesen eingezont. Darauf baut die Stadt Lochergut 2 und die

Hardtürme 5, 6 und 7. Auch so würde es mehr leere Wohnungen geben, denn wer wollte dann noch in Zürich

leben?

Es gibt also doch keine Lösungen. Die Folgerung ist so simpel wie

unbeliebt: Wir Zürcherinnen und Zürcher haben letztes Jahrhundert mit einer mehr oder weniger grossen Wohnung

gelebt, wir werden es auch dieses Jahrhundert tun.

Bleibt anzumerken, dass es

durchaus noch weitere Möglichkeiten gäbe, das Problem anzupacken. Warum zum Beispiel nicht die

Marktkräfte spielen lassen und Familien mit niederem Einkommen direkt so zu unterstützen, dass sie sich eine

angemessene Wohnung leisten könnten? Wäre das nicht effizienter, als durch Eingriffe in den freien Markt auch

die Wohnungen von Personen mit stattlichen Einkommen künstlich zu verbilligen und dafür nach dem

Giesskannenprinzip Millionen in den sozialen Wohnungsbau zu stecken?

1) Als Leerwohnungen im Sinne dieser Zählung gelten alle

möblierten oder unmöblierten, bewohnbaren und am Stichtag (1. Juni) unbesetzten Wohnungen, die zur dauernden

Miete oder zum Kauf angeboten werden. Den Wohnungen gleich gestellt sind leer stehende, zur Vermietung oder zum Verkauf

bestimmte Einfamilienhäuser. Mitgezählt werden auch jene leer stehenden Wohnungen, die auf einen

späteren Zeitpunkt bereits vermietet oder verkauft sind.

Ferien- oder

Zweitwohnungen und -häuser zählen als leer stehende Wohnungen, sofern sie das ganze Jahr bewohnbar und zur

Dauermiete (mindestens drei Monate) oder zum Verkauf ausgeschrieben sind.

| Nicht erfasst

werden jedoch: |

| – |

, die am 1. Juni zwar

vermietet oder verkauft, aber nicht belegt sind; |

| – |

Wohnungen, die sich in

Abbruch- oder Umbauobjekten befinden, sowie Notwohnungen in Baracken; |

| – |

(Neu-)Wohnungen, die noch

nicht fertig ausgebaut, d.h. am 1. Juni noch nicht bezugsbereit sind; |

| – |

aus bau- oder

sanitätspolizeilichen Gründen gesperrte Wohnungen; |

| – |

möblierte Appartements,

die in der Regel nicht zur Dauermiete (mindestens drei Monate); ausgeschrieben sind und für die häufig

Service-leistungen wie Reinigung usw. angeboten werden; |

| – |

Wohnungen, die einem

beschränkten Personenkreis vorbehalten sind (Dienstwohnungen, Wohnungen für späteren Eigenbedarf

usw.); |

| – |

Räumlichkeiten, die nicht

Wohnzwecken dienen oder nicht für Wohnzwecke angeboten werden (zweckentfremdete Wohnungen wie Büros,

Arztpraxen usw.); |

| – |

Wohnungen, die mit Gewerbe-

oder Geschäftslokalen eine räumliche Einheit bilden; |

| – |

Mansarden und separate Zimmer

ohne eigene Küche oder Kochnische; |

| – |

Ferien- und Zweitwohnungen

bzw. -häuser, die nicht zur Dauermiete (mindestens drei Monate) bzw. nicht zum Verkauf ausgeschrieben

sind. |

Da die vorliegende Statistik nur jene leeren Wohnungen erfasst, die

auf dem Markt angeboten werden, sollte ein Vergleich mit der jeweils im Rahmen der Volkszählung stattfindenden

Wohnungszählung, die alle «nicht bewohnten Wohnungen» erhebt, grundsätzlich unterlassen

werden.

* Redaktor, lic. iur. |

|

| |

|

|

|