|

|

|

| |

|

|

| |

Die Pflegeplanung

*

Luzius Winkler |

|

| |

|

|

| |

Wozu den Artikel

von Herrn Winkler lesen, wenn ich doch weiss, wie mein Garten aussieht und was

zu machen ist?, denkt manch ein Einfamilienhausbesitzer. Die Pflegeplanung

sieht aber mehr vor als nur eine Planung der momentanen Situation.

Ursprünglich entstanden ist die Pflegeplanung bei grossen Parks im

Zusammenhang mit der Denkmalpflege, denn oft wurden historische Zeitzeugen

abgerissen, weil das Bewusstsein fehlte, dass es sich um Zeitzeugen handelte.

Oft wurde nach dem Gusto des verantwortlichen Verwalters das eine oder andere

Steckenpferd in der Grünanlage über alles gefördert,

während andere Bereiche vernachlässigt wurden. Gelegentlich konnte

man sogar den Wechsel der Unterhaltsequipe feststellen. Derartige

Missstände können mit einem Pflegekonzept vermieden werden. Im

Bereich des Einfamilienhauses hilft ein Pflegeplan insofern, als er die

Entwicklung des Gartens im Laufe von 10 bis 20 Jahren darstellen

sollte. |

|

| |

|

|

|

|

| |

|

|

Auch ein Bauerngarten braucht Pflege. |

|

| |

|

|

| |

Die

Pflegeplanung enthält vier Teile.

1. Entwicklungsgeschichte

Der

erste Teil einer Pflegeplanung befasst sich mit der Geschichte des Gartens. Es

geht in diesem Teil um folgende Fragen: Wann wurde der Garten angelegt? Wer

waren die Besitzer? Wer und wann und durch wen wurden Neuerungen im Garten

getätigt? Weiter führende Fragen sind, welche politischen

Einflüsse bestimmten den Park?, welche Stilrichtungen waren am Parkkonzept

massgeblich beteiligt? Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen, gibt es

heute in Italien nur noch sehr wenige historische Renaissancegärten, da

die meisten während und nach der Zeit des Sonnenkönigs in

französische Gärten überführt wurden und später unter

dem Einfluss des englischen Landschaftsparks nochmals stark umgebaut

wurden.

Dieser Teil kann für den

Einfamilienhausbesitzer relativ kurz abgehandelt werden. Oft sind solche Fragen

jedoch spannend, da man gewisse Teile des Gartens, welche vorher

unerklärbar waren und immer gestört haben, plötzlich

versteht. |

|

| |

|

|

| |

2.

Bestandesaufnahme und Zustandsbeschreibung |

|

| |

Zuerst wird der Garten mit sämtlichen Teilen,

sowohl Pflanzen als auch baulichen Elementen, im Grundriss aufgenommen. Der

Pflanzenbestand spielt eine ganz zentrale Rolle. Es ist abzuschätzen, wie

detailliert die Anlage aufgenommen werden soll, insbesondere bei der

Bepflanzung. Wenn die Aufnahme zu grob ist, fallen viele Details durch die

Maschen. Aber genau diese Details können vielleicht den Charme ihres

Gartens ausmachen.

Bei der

Zustandsbeschreibung geht es darum, die einzelnen Teile des Gartens in einem

Plan festzuhalten und einer Zeit zu zuordnen. Bei der Zustandsbeschreibung darf

keine Bewertung der einzelnen Objekte erfolgen, es soll sich um eine reine

Beschreibung handeln. |

|

|

|

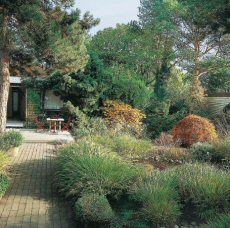

Die

Visitenkarte des Hauses:

der perfekt

gepflegte Vorgarten. |

| |

| |

|

|

| |

3.

Bewertung

Jetzt werden die einzelnen

Elemente bewertet. Es können ganz verschiedene Aspekte bewertet werden.

Bei denkmalpflegerischen Konzepten ist es der kulturhistorische und

ökologische Wert, wo oft noch eine Schadenskartierung dazu kommt. Im

Privatgarten sind es oftmals andere Aussagen, welche interessant sind. Wie zum

Beispiel der persönliche Wert, wie arbeitsintensiv jeder Bereich ist, oder

ganz einfach wie kostenintensiv die einzelnen Teile sind. Die Bereiche auf ihre

zu erwartende Lebensdauer zu kartieren, kann von grossem Interesse sein, wenn

es darum geht, künftige Kosten abzuschätzen. |

|

| |

|

|

| |

4. Pflege und Entwicklungsplanung

Nachdem man die relativ zeitintensive Vorarbeit gemacht

hat, wird es spannend. Denn nun kann man mit dem Spiel beginnen. Das

Pflegekonzept sollte drei Zeitstufen aufzeigen mit folgenden Zeithorizonten:

unterste (erste) Stufe 1 Jahr, mittlere (zweite) Stufe 3 bis 5 Jahre und

oberste (dritte) Stufe 10 bis 20 Jahre. Es ist darauf zu achten, dass die

einzelnen Pflegemassnahmen auf jeder Stufe Sinn machen, ansonsten ist die

Pflege kontraproduktiv.

So steht auf der

obersten Stufe die Vision. Folgende Fragestellungen helfen, die Vision zu

definieren: Was ist mir wichtig? Sollte der Garten pflegeleicht sein? Die

Vision sollte budgetunabhängig entstehen, daher ist es auch eine

Vision. |

|

Im Herbst

wird der richtig gepflegte Garten zu einer Freilichtbühne. |

|

| |

| |

In der

nächsten Stufe werden mittelfristige Ziele aufgezeigt. Meistens handelt

sich um Arbeiten, welche extern vergeben werden müssen und kostspielig

sein können. So zum Beispiel Sanierungsarbeiten von Mauern, Wegen und

Treppen oder der Schnitt von grossen Solitärbäumen.

Die unterste Stufe ist das konkrete Pflegekonzept

für das kommende Jahr. Auf dieser Stufe ist es wichtig, dass es

möglichst konkret ist. Wenn in der Vision steht, dass der Rasen in eine

Naturwiese überführt werden sollte, so darf auf der untersten Stufe

der Rasen nicht mehr gedüngt werden und die Schnittintervalle sind auf

zwei bis drei Schnitte pro Jahr zu reduzieren. Auf dieser Stufe steht, wann,

wie oft und wie hoch eine Hecke geschnitten werden sollte. Wenn es um

Neupflanzungen geht, ist auch ein konkreter Pflanzplan

beizulegen.

Das konkrete Pflegekonzept

hilft auch, um Arbeiten extern zu vergeben, und die Kosten können auf

diese Art und Weise besser verglichen werden. Denn nun weiss jeder

Gärtner, was Ihre Wünsche sind, was Ihnen wichtig ist und welcher

Teil des Gartens eher verwildern darf. Die meisten Pflegekonzepte scheitern, da

eine der drei Stufen nicht exakt genug umschrieben ist.

Ich hoffe, Ihnen die Vorteile eines Pflegekonzeptes

aufgezeigt zu haben, und wünsche, dass Sie sich die Zeit während des

Winters nehmen, um Ihre Vision zu definieren, damit Sie im Frühjahr

zielbewusst starten können. |

|

| |

|

|

| |

*

Landschaftsarchitekt HTL |

|

| |

|

|

|