|

|

|

| |

|

|

| |

Pendeln als Lebensform

Medienmitteilung des Statistischen Amtes / statistik.info 02/2005 |

|

| |

|

|

| |

Seit 1970 hat sich der Berufspendelverkehr im Wirtschaftsraum

Zürich stark gewandelt. Das Verkehrsvolumen hat zugenommen, und

die Pendelströme sind vielfältiger geworden. Das werktägliche

Hin und Her zwischen Wohn- und Arbeitsort prägt mittlerweile den

Alltag. Es verleiht der Grossregion Zürich gewissermassen einen

Puls und steht in direkter Wechselwirkung mit der Siedlungsstruktur

des Wirtschaftsraums. Dies zeigt eine soeben veröffentlichte

Studie des Statistischen Amtes. |

|

| |

|

|

| |

Zwischen 1970 und 2000 hat der Berufspendelverkehr

im Wirtschaftsraum Zürich

stark zugenommen. Zum einen ist die Zahl

der Pendlerinnen und Pendler massiv gestiegen,

zum anderen sind auch die Arbeitswege

deutlich länger geworden: 1970

betrug die durchschnittliche Luftliniendistanz

zwischen Wohn- und Arbeitsort 4,1

Kilometer, im Jahr 2000 dagegen 10,8 Kilometer.

Der Anteil der Erwerbstätigen mit

einem Arbeitsweg von mehr als zehn Kilometern

ist denn auch von 12 auf 35 Prozent

gestiegen. Kaum verändert haben sich

jedoch die mittleren Wegzeiten. 1970 wendeten

Erwerbstätige durchschnittlich 26

Minuten auf, um die Entfernung zwischen

Wohn- und Arbeitsort zu überwinden,

2000 dauerte der typische Arbeitsweg mit

28 Minuten nur geringfügig länger. Dies

zeigt eine Analyse der letzten vier eidgenössischen

Volkszählungen, die das Statistische

Amt des Kantons Zürich vorgenommen und

kürzlich veröffentlicht hat. |

|

| |

|

|

| |

Pendelströme immer komplexer

Die Pendelströme sind nicht nur angeschwollen,

sondern auch vielfältiger geworden.

Seit 1970 hat sich die Zahl der von

einem bestimmten Wohnort aus angependelten

Gemeinden im Schnitt etwa verdreifacht.

Früher dominierte ein Muster sternförmig

verlaufender Pendelbeziehungen

zwischen den Zentren – besonders der

Stadt Zürich – und ihrem Umland. Dieses

einfache Muster ist in den letzten Jahrzehnten

durch ein komplexes räumliches

Geflecht sich kreuzender Pendelströme

abgelöst worden. So ist es heute zum Beispiel

nicht ungewöhnlich, im Knonaueramt

zu wohnen und am Zentrum Zürich vorbei

ins Glattal zur Arbeit zu fahren – früher kam

dies nur in Ausnahmefällen vor. In der

Fachsprache: Während noch 1970 radiale

Bewegungen den Grossteil des Pendelverkehrs

ausmachten, tragen heute, neben

dem nach wie vor wachsenden Radialverkehr,

tangentiale Pendelbeziehungen massgeblich

zum Verkehrsaufkommen bei. Die

zunehmende Komplexität der Pendelbeziehungen

steht in enger Wechselwirkung mit

der Verkehrsmittelwahl. Sie wird erst möglich

durch die universale Verfügbarkeit des

Autos, macht es auf der anderen Seite aber

auch unentbehrlich, denn der netzgebundene öffentliche Verkehr ist nur auf den

zentrumsbezogenen Radialstrecken konkurrenzfähig. |

|

| |

|

|

| |

Neue Arbeitsplatzzonen

Ursache – und zugleich Folge – dieser

Entwicklung ist die heutige raumgreifende

Siedlungsstruktur im «Stadtland Schweiz»,

die für Erwerbstätige meist eine Trennung

von Wohn- und Arbeitsort mit sich bringt.

Hinzu kommt in neuerer Zeit eine allmähliche

Dekonzentration der Arbeitsplätze im

Zürcher Wirtschaftsraum. Agglomerationszentren,

speziell Zürich, Winterthur und

Schaffhausen, verlieren als Arbeitsorte an

Bedeutung, während unmittelbar benachbarte

Gemeinden zulegen: Die stark verdichteten

urbanen Arbeitsplatzzonen wachsen

über die Stadtgrenzen hinaus. Die

Gemeinden der Glattalstadt (Kloten, Opfikon,

Wallisellen, Dietlikon, Dübendorf) und

der Limmattalstadt (Schlieren, Urdorf, Dietikon,

Spreitenbach) gehören heute zusammen

mit der Stadt Zürich zum Kerngebiet

des Wirtschaftsraums, das nicht weniger als

12 Prozent der in der Schweiz wohnhaften

Erwerbstätigen beschäftigt. Laut der Analyse

des Statistischen Amts wies diese Region im Jahr 2000 einen positiven Pendlersaldo

von 192 000 Personen auf, das heisst, die

Zahl der Zupendler überstieg diejenige der

Wegpendler um diesen Betrag. Positive

Pendlersaldi sind typisch für Gebiete mit

hoher Arbeitsplatzkonzentration – in reinen

Wohngegenden dagegen sind die Pendlersaldi

negativ. |

|

| |

|

|

| |

Traditionelle Zentren verlieren

an Bedeutung

Gemessen an der Entwicklung des Pendlersaldos

weist der Zürcher Wirtschaftsraum

auch in der Agglomeration Zug (Zug, Baar,

Cham, Hünenberg, Risch) und am oberen

Zürichsee (Rapperswil, Freienbach, Lachen)

dynamische Arbeitsplatzzonen auf, die in

Zukunft noch weiter zulegen dürften. In

traditionellen Industriezentren wie Winterthur,

Schaffhausen, Wetzikon, Rüti, Horgen

oder Baden ist dagegen eine gegenläufige

Entwicklung zu beobachten: Obwohl

die Pendlersaldi nach wie vor positiv sind,

verlieren sie als Arbeitsorte an Bedeutung.

Die so genannte Suburbanisierung der

Arbeitsplätze – also deren Verlagerung aus

den Zentren in den stadtnahen Raum – spiegelt den Strukturwandel der Wirtschaft

in den vergangenen Jahrzehnten wider.

Dieser Strukturwandel umfasst das starke

Wachstum des Dienstleistungssektors

zulasten der traditionellen Industriezweige,

aber auch den Aufschwung neuer Hightech-

Industrien, die etwa in der Agglomeration

Zug eine wichtige Rolle spielen. |

|

| |

|

|

| |

Pendeln ist selbstverständlich geworden

Der Dekonzentration der Arbeitsplätze

ging bekanntlich eine solche des Wohnens

voraus. Auch wenn das Wohnen in der

Stadt zurzeit eine Renaissance zu erleben

scheint, verloren zwischen 1970 und 2000

die Zentren – sowie sehr periphere Regionen

– als Wohnorte massiv an Bedeutung,

während das Umland der Kernstädte zum

bevorzugten Wohngebiet wurde. Als Folge

dieser sich überlagernden Dekonzentrationsbewegungen

entfernen sich Arbeitsund

Wohnort der Erwerbstätigen immer

weiter voneinander, und das Pendeln über

grössere Distanzen ist in den vergangenen

30 Jahren zur Selbstverständlichkeit geworden.

Gemäss Statistischem Amt sind die

Pendelströme eines der wichtigsten Definitionsmerkmale

eines modernen Ballungsraums.

Sie prägen das Verkehrsaufkommen

in den Stosszeiten, damit die Verkehrsinfrastruktur

– und damit auch den ganzen

Raum. |

|

| |

|

|

| |

|

|

| |

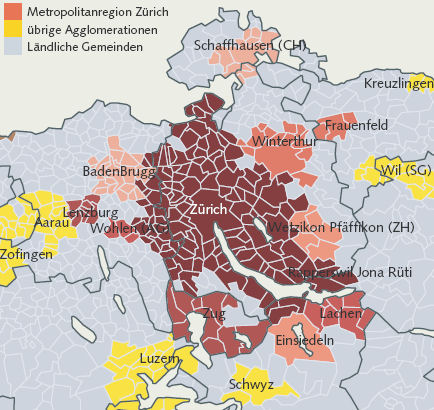

Wirtschaftsraum Zürich

Quelle: Bundesamt für Statistik, Volkszählung 2000

Der Wirtschaftsraum Zürich ist das grösste und wirtschaftlich bedeutendste Ballungsgebiet

der Schweiz. Ausgangspunkt für dessen Abgrenzung ist die so genannte Metropolitanregion

Zürich, die neben der Kernagglomeration Zürich elf weitere Agglomerationen in sieben

Kantonen umfasst. Hier wohnen 23 Prozent der schweizerischen Bevölkerung, und hier

arbeiten 27 Prozent der

Erwerbstätigen des Landes.

Diese erwirtschaften zusammen

rund ein Drittel des

schweizerischen Volkseinkommens.

Die einzelnen

Agglomerationen der Metropolitanregion

sind durch

den Austausch von Gütern

und Dienstleistungen sowie

den Berufspendelverkehr

eng mit ihrem Umland verflochten.

Resultat ist ein

funktional und räumlich

zusammenhängendes Gebiet,

das vom Zugersee bis

nach Süddeutschland und

von Aarau bis nach Wil (SG)

reicht: der Zürcher Wirtschaftsraum. |

|

| |

|

|

| |

Grafik: Statistisches Amt des Kantons Zürich |

|

| |

|

|

|