|

|

|

| |

|

|

| |

Pendeln im Zürcher Wirtschaftsraum

* Peter Moser |

|

| |

|

|

| |

Immer weiter – immer mehr – immer komplexer: In den letzten

30 Jahren hat sich das Verhältnis von Wohnen und Arbeiten im Zürcher

Wirtschaftsraum stark verändert: Das Geflecht der Pendlerströme

ist damit deutlich komplexer geworden. |

|

| |

|

|

| |

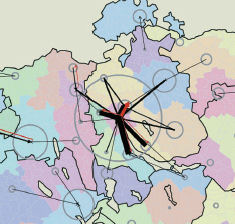

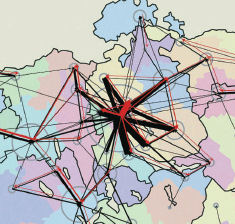

Die beiden Grafiken geben die täglichen

Pendlerströme zwischen Wohn- und Arbeitsort

1970 und 2000 wieder. Die Darstellungen

beruhen auf der gemeindeweisen Pendlerstatistik

der Volkszählungen: Zur Vereinfachung

sind die Gemeinden allerdings zu

den «mobilité spatiale»-Regionen zusammengefasst,

welche verkehrs- und siedlungspolitisch

sinnvolle Raumeinheiten bilden,

und es sind nur Ströme von mehr als

1000 Personen abgebildet.

Der Kontrast zwischen 1970 und 2000 ist

augenfällig. 1970 waren fast ausschliesslich

Zupendlerströme aus den Nachbarregionen

in die grossen Zentren – insbesondere nach

Zürich – volumenmässig von Bedeutung.

Kaum eine Rolle spielen Wegpendlerströme

aus den Zentren und tangentiale Beziehungen,

d.h. solche, die nicht in die grossen

Zentren führen, sowie Pendelbeziehungen

über grössere Distanzen.

Die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen

dreissig Jahre lassen sich wie folgt

zusammenfassen: Das Volumen der Pendlerströme

in die bereits 1970 wichtigen Zentren

nimmt zwar zu. Tendenziell gilt dabei allerdings:

Je weiter die Quellregion vom Zentrum

entfernt ist, desto grösser ist die prozentuale

Zunahme. Die Zuwachsraten der

Ströme aus den Regionen Freiamt oder

Zürcher Oberland nach Zürich sind z.B. mit

+296 bzw. +211 Prozent deutlich grösser als

jene aus dem benachbarten Pfannenstiel

oder dem Zimmerberg (+59% bzw. +43%).

Seit 1990 ist die Zahl der Pendler aus letzterer

Region nach Zürich mit –10 Prozent sogar rückläufig, jene aus dem Limmattal

nach Zürich stagniert (–1%). In dieser Entwicklung

spiegelt sich die Ausdehnung der

Agglomeration bzw. des urbanen, stark zentrumsbezogenen

Raumes: Die «Wohnzone»

schob sich dabei kontinuierlich nach aussen,

die Distanz zwischen Wohn- und Arbeitsort

nahm kontinuierlich zu.

|

|

| |

|

|

| |

Pendlerströme 1970 ... |

|

... und 2000 |

|

| |

|

|

| |

Arbeits- und Wohnort fallen immer weniger zusammen. Das gilt nicht nur für die «Schlafgemeinden» in der Agglomeration, sondern auch für die grossen Städte: Die Zahl derer, die in Zürich wohnen und arbeiten, hat sich seit 1970 um einen Viertel verringert. Deshalb haben die Wegpendlerströme speziell aus Zürich und Winterthur in die benachbarten Regionen deutlich stärker zugenommen als die Ströme in umgekehrter Richtung (z.B. Zürich – Pfannenstiel +156%, Winterthur – Glattal-Furttal + 324%).

Eine weitere wichtige Entwicklung ist die Etablierung der so genannten «Glattalstadt» als wichtiges Nebenzentrum im Nordosten Zürichs. Betrachtet man nur die bedeutenden interregionalen Ströme (mehr als 1000 Pendler im Jahr 2000), so gehörten die Ströme zwischen der Region Glattal-Furttal und den nicht unmittelbar benachbarten, d.h. 30 bis 40 km entfernten Regionen zu den am schnellsten wachsenden des Zürcher Wirtschaftsraums und der Schweiz. Die Pendlerzahl aus der Region Aarau ins Glatttal hat sich z.B. in 30 Jahren von 52 auf 1224 erhöht und damit vervierundzwanzigfacht! Besonders gross war dabei die Zunahme in den 70er- und 80er-Jahren, in den 90er-Jahren belegen die Zuwachsraten der Ströme in diese Region allerdings keine absoluten Spitzenplätze mehr. Interessant ist auch, dass das Einzugsgebiet der Glattalstadt im Vergleich mit dem «alter» Städte sehr flach ist: d.h. der Anteil der dort Arbeitenden mit langen Pendeldistanzen ist deutlich grösser als etwa bei Winterthur oder Schaffhausen.

Wichtiger ist nicht zuletzt aber auch das Pendeln über relativ grosse (Luft-)Distanzen von mehr als 60 km geworden, insbesondere zwischen den grossen Zentren des Mittellandes (Bern, St.Gallen oder Luzern–Zürich, aber auch St.Gallen–Glattal). Mengenmässig spielen diese Ströme auch heute noch keine sehr grosse Rolle, aber es sind diese Ströme, die, allerdings von einem sehr tiefen Niveau ausgehend, am stärksten zugenommen haben – Quell- und Zielregion sind hier eben sehr weit entfernt voneinander. Nimmt man das Beispiel Zürich, so kommen nur etwa 2 Prozent der dort Arbeitenden aus einer Region, die mehr als 60 km entfernt ist, aber die Zahl der Pendler von Bern nach Zürich hat sich seit 1970 gut verzehnfacht. Von einer Wohngemeinde wird heute in etwa dreimal mehr verschiedene Arbeitsorte gependelt als vor dreissig Jahren: Dies bedeutet, dass auch die Zahl der so genannten Tangentialpendler, d.h. solcher, die nicht von der Peripherie in die Zentren, sondern ebenfalls in kleinere Arbeitsorte pendeln, zugenommen hat.

Alle diese Entwicklungen zusammen haben das Volumen und die Komplexität der Pendlerbeziehungen und damit auch das Verkehrsaufkommen stark anwachsen lassen. Die zunehmend universale Verfügbarkeit des Autos ist dabei ein wichtiger Grund: Im Unterschied zum netzgebundenen Öffentlichen Verkehr, der fast nur auf den Strecken in die Zentren konkurrenzfähig ist, erlaubt das Privatauto eine beinahe beliebige Kombination von Wohn- und Arbeitsort – es ermöglicht damit aber auch eine Siedlungsstruktur, die den fahrbahren Untersatz am Ende auch unverzichtbar erscheinen lässt.

Weitere Informationen zum Thema: Pendeln im Wirtschaftsraum Zürich – ein Überblick. Eine Analyse der Volkszählungen 1970–2000, statistik.info 02/2005, online verfügbar unter www.statistik.zh.ch. |

|

| |

|

|

| |

* Statistisches Amt des Kantons Zürich |

|

| |

|

|

|